Содержание

Введение

1 Варианты проектных решений

1.1 Основная часть

1.2 Общие моменты

1.3 Показатели существующей трассы

1.4 Характеристика месторасположения трассы

1.4.1 Климатические условия

1.4.2 Рельефные факторы

1.4.3 Растительная среда и почвы

1.4.4 Условия инженерно – геологические

1.5 Анализ интенсивности и состава движения на трассе

1.6 Экономическая оценка дополнительных капитальных вложений

1.6.1 Система грузоперевозок

1.7 Технические параметры и нормы

1.8 Трасса дороги

2 Решения строительные проекта

2.1 Подготовительные работы на этапе строительства

2.2 Сооружения искусственные

2.2.1 Сооружения малые искусственные

2.3 Полотно земляное

2.4 Одежда дорожная

2.4.1 Основные положения

2.4.2 Оценка существующих вариантов одежды дорожной

3 Разработка плана автодороги

3.1 Разработка плана трассы

3.1.1 Разбивка кривых круговых

3.1.2 Определение элементов кривых горизонтальных

3.1.3 Определение значений пикетажных главных точек кривых круговых

3.1.4 Разработка переходных кривых

3.1.5 Определение кривых переходных

3.1.6 Разработка виража

3.2 Разработка плана трассы

3.3 Проектирование профиля продольного

3.3.1 Основные требования к продольному профилю

3.3.2 Проектирование профиля продольного

3.4 Проектирование профиля поперечного

3.5 Кривые вертикальные и оценка обеспечения видимости

3.5.1 Основные требования к видимости на дороге

3.5.2 Обеспечение видимости на кривых в плане

3.5.3 Определение минимальных параметров плана и профиля продольного для обеспечения видимости

3.5.4 Кривые вертикальные

3.6 Процесс организации строительства

3.7 Анализ безопасности движения

3.7.1 Анализ по коэффициенту безопасности

3.7.2 Анализ по итоговому коэффициенту аварийности

4 Определение сметной стоимости строительства

4.1 Смета строительных работ по разрабатываемому проекту

4.2 Смета строительных работ по 2 варианту

4.3 Ведомость ресурсная на материалы

4.4 Составление сметы на работы общестроительные

5 Детальная часть проекта

5.1 Предисловие

5.2 Основные положения

5.3 Характер обеспечения безопасности движения

5.4 Характер влияния на безопасность движения дорожных условий

5.5 Локальные элементы автомобильных дорог и их влияние на безопасность движения

5.6 Состояние покрытия на безопасность движения в равнинной, пересеченной горной местности

5.7 Экономическая эффективность от повышения безопасности движения

6 Требования охраны труда при строительстве и реконструкции дорог

6.1 Общие меры безопасности и основная нормативная база

6.2 Мероприятия по предотвращению воздействия опасных факторов на производственных рабочих

7 Требования по охране окружающей среды

7.1 Характер влияния автомобильного движения на окружающую среду

7.2 Воздействие поверхностного стока с автомобильной дороги на водную среду

7.3 Анализ загрязнения атмосферного воздуха и придорожных территорий

7.4 Методы защиты и анализ шумового и вибрационного воздействия автотранспорта.

7.5 Факторы воздействия на животный и растительный мир

Заключение

Список использованной литературы

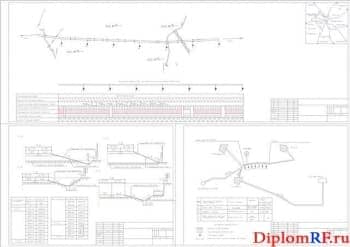

Состав чертежей

- Сравнение технико-экономических показателей А1

- Типовые поперечные профили А1

- План трассы А1

- График распределения земляных масс А1

- График обстановки дороги А1

- График итогового коэффициента аварийности А1

- График коэффициента безопасности А1

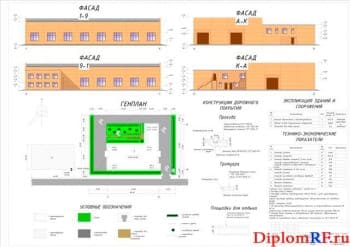

- Чертеж конструкции дорожной одежды А1

- Дорожно климатический график А1

- Продольный профиль А1

Описание

В работе разработан проект строительства автомобильной дороги с уточнением местонахождения рассматриваемого участка, климатических условий, анализа рельефа, растительности и почвы на участке. Рассмотрена существующая автодорога с ее технической стороной. Проанализирована интенсивность и состав движения по данной трассе, а также сделан расчет перспективной интенсивности. Выполнена экономическая оценка вложения дополнительных капитальных вложений. Рассмотрена система и объемы перевозок груза на автотрассе. Дано описание техническим параметрам и нормам на проектирование строительства участка автодороги.

Опираясь на нормативные требования, произведено проектирование плана трассы, в результате чего были рассчитаны переходные кривые, виражей. Что привело к повышению устойчивости и более благоприятным условиям для движения автомобилей. Прописаны основные характеристики водотоков.

В процессе работы над проектом была произведена проверка базовых вариантов ДО и выявлено, что конструкция ДО по обоим вариантам конструкция не удовлетворяет условию прочности по допускаемому упругому прогибу. Разработан план трассы на основе наименьшего ограничения и изменения скорости движения автомобилей, обеспечения безопасности и удобства движения, а также возможной реконструкции дороги за пределами перспективного периода.

Так же был изменен продольный профиль дороги, высота насыпи была приподнята, что привело к увеличению объемов земляных работ по сравнению с исходным проектом, но снегозаносимость насыпи была уменьшена, так же обеспечивается более хорошая плавность хода и видимость. Выполнена оценка существующих вариантов дорожной одежды с разработкой нескольких вариантов и расчетом по этим вариантам.

Принято решение изменить дорожную одежду, в связи с чем было заменено основание под дорожную одежду на чёрный щебень и подстилающий слой на щебень непрерывной гранулометрации для оснований, в результате чего удалось довести физические свойства ДО до нормативных и увеличить запас прочности. Построены схемы определения расстояния видимости из условия обгона, боковой видимости. Представлен процесс организации строительных работ. Проанализирована система безопасности движения на автотрассе с учетом коэффициента безопасности, коэффициента аварийности.

В экономической части произведен расчёт сметной стоимости участка автомобильной дороги по двум вариантам дорожной одежды. По проектному варианту по расчётам стоимость дороги выше, чем в базовом варианте. Составлена ресурсная ведомость на материалы, а также на общестроительные работы.

В детальной части проекта рассмотрено определение безопасности движения автомобилей по коэффициентам безопасности и аварийности. Обеспечение безопасности является первоочередной обязанностью всех дорожных организаций. Имеются участки, где движение в зимний период опасно, для этого во избежание аварий, следует улучшить качество покрытия, т.е. своевременно производить обработку реагентами для повышения сцепления. Разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию автомобильных дорог. В графической части работы построены чертежи расчётов и графиков коэффициентов.

Определена экономическая эффективность от повышения безопасности движения на вновь построенных или реконструированных автомобильных дорогах на методе сопоставления потерь от возможных дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с учетом и без учета намеченных мероприятий по повышению безопасности движения.

В разделе техники безопасности отражены основные мероприятия по безопасности движения, а также нормативная база на основе, которой базируются данные мероприятия. Рассмотрены мероприятия по предотвращению воздействия опасных факторов на производственных рабочих. Отражены требования по охране труда при строительстве и реконструкции дорог и охрана окружающей среды. Проведен анализ загрязнения атмосферного воздуха и придорожных территорий.